恶意诉讼承担什么后果_恶意诉讼如何处理

王学瑞律师

2025.06.05240人收看

王学瑞律师

2025.06.05240人收看

导读:

恶意诉讼的五大关键问题与应对指南

一、恶意诉讼的典型表现

恶意诉讼指当事人故意用虚假信息或非法手段损害他人利益的行为。这种行为损害了司法公信力,也浪费了公共资源。我们通过真实案例发现,这类诉讼常伴随三个明显特征。

第一是当事人存在主观故意。他们明知诉讼请求没有事实依据,仍然坚持提起诉讼。某装修公司伪造工程合同起诉业主的案例中,法院查明所有施工记录都是编造的。

第二是证据材料存在明显造假。常见手段包括伪造签名、编造聊天记录、虚构转账凭证等。在一起遗产纠纷中,原告提供的遗嘱被鉴定出签字时间与立遗嘱人死亡时间存在矛盾。

第三是诉讼目的具有损害性。行为人往往通过诉讼冻结对方资产、破坏商业信誉或拖延时间。某食品厂曾利用恶意诉讼阻止竞争对手参与招标,导致对方错失价值千万的订单。

二、法律后果与信用惩罚

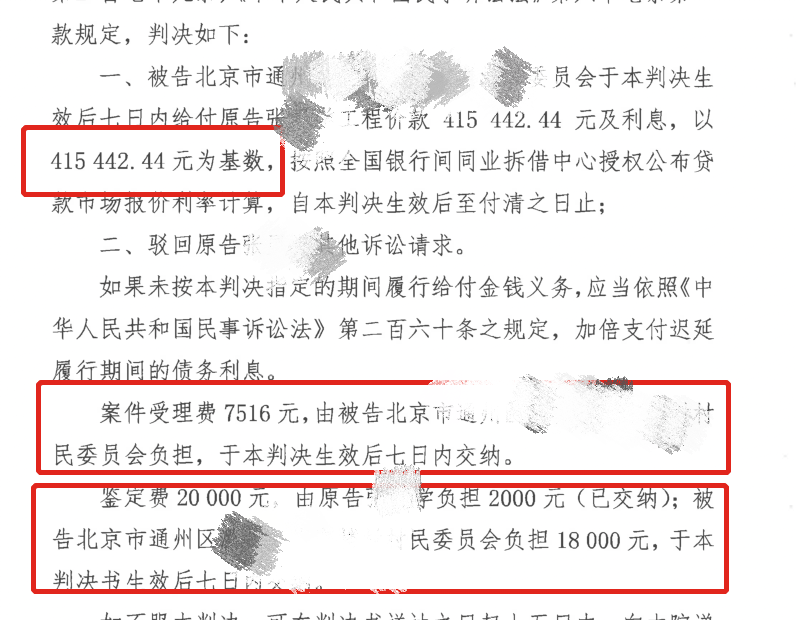

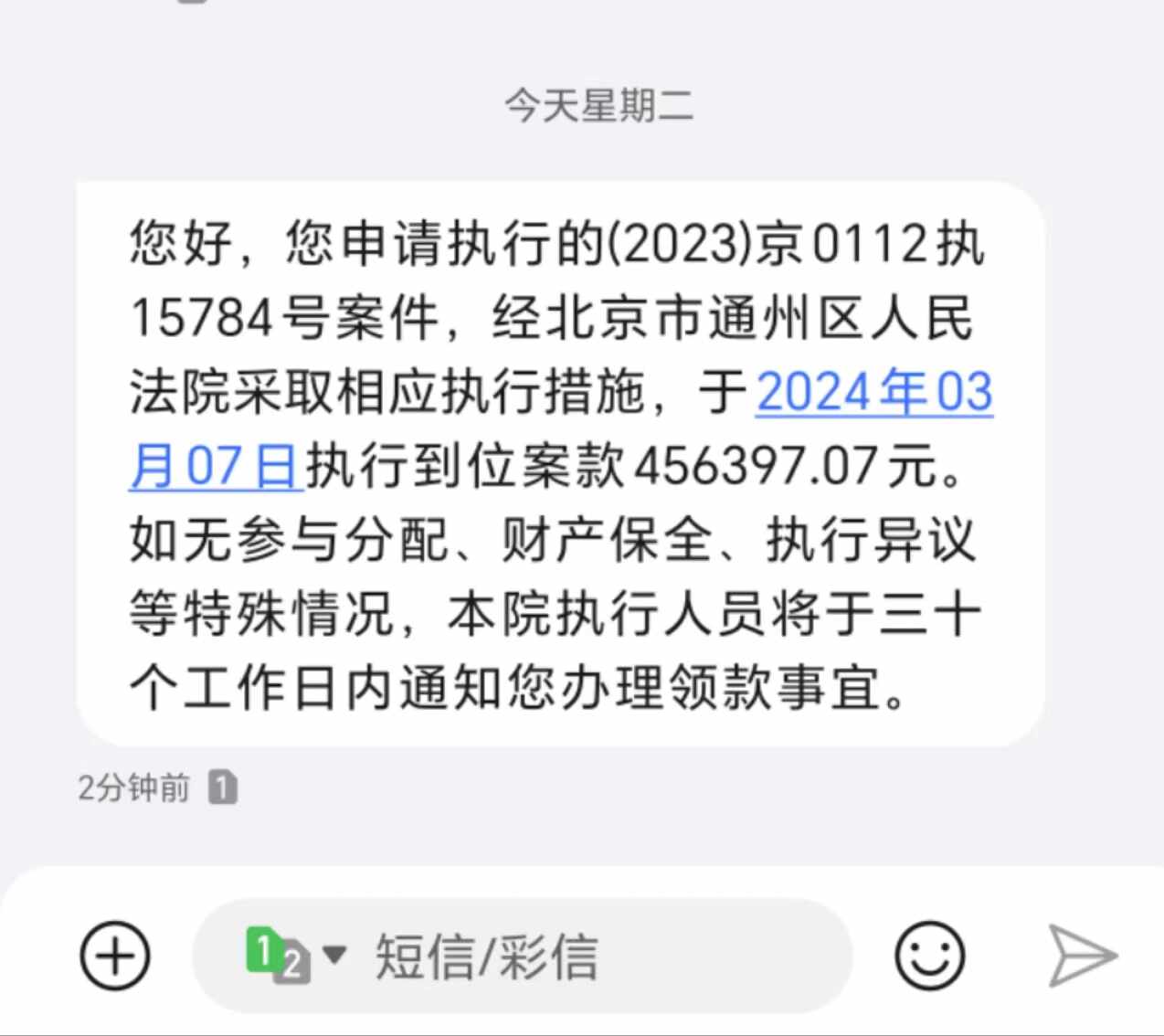

实施恶意诉讼将面临三重处罚机制。民事处罚方面,法院会立即驳回虚假诉讼请求。根据民事诉讼法第115条,败诉方需全额承担诉讼费用,并赔偿对方律师费、差旅费等直接损失。

行政处罚力度正在加强。最新司法解释规定,伪造重要证据可处十万元以下罚款,对单位罚款金额可达百万元。上海某贸易公司因虚构债务被处罚款八十万元,直接责任人被拘留十五日。

刑事追责已有明确依据。刑法第307条新增的虚假诉讼罪条款,将造成百万以上损失的情形列为"情节严重",最高可判七年有期徒刑。浙江某建筑企业负责人就因虚构工程款被判处有期徒刑三年。

信用惩戒形成组合拳。败诉方会被列入最高法院失信名单,面临限制高消费、禁止担任公司高管等惩戒。某地产商因恶意诉讼被列入黑名单后,其个人信用卡额度被降至一万元。

三、企业可能面临的风险

企业遭遇恶意诉讼时可能面临资金冻结。根据民事诉讼法第103条,原告申请财产保全不需提供全额担保。某科技公司账户被冻结导致供应链断裂,三个月损失超两千万元。

商业信誉受损难以估量。诉讼信息公开会引发合作伙伴疑虑,上市公司面临股价波动风险。某食品企业被恶意起诉产品质量问题后,当日股价跌幅达9%,合作经销商集体要求重新谈判。

应对诉讼需要投入大量资源。包括组建应诉团队、准备证据材料、应对财产保全等。中型企业处理这类案件的平均成本在五十万元左右,耗时通常在六个月以上。

四、应对恶意诉讼的步骤

发现异常情况要及时警觉。注意对方是否频繁更换诉讼请求、提供的证据是否存在时间矛盾、证人证言是否高度雷同。某物流公司发现原告提供的签收单存在三个不同版本的公章印鉴。

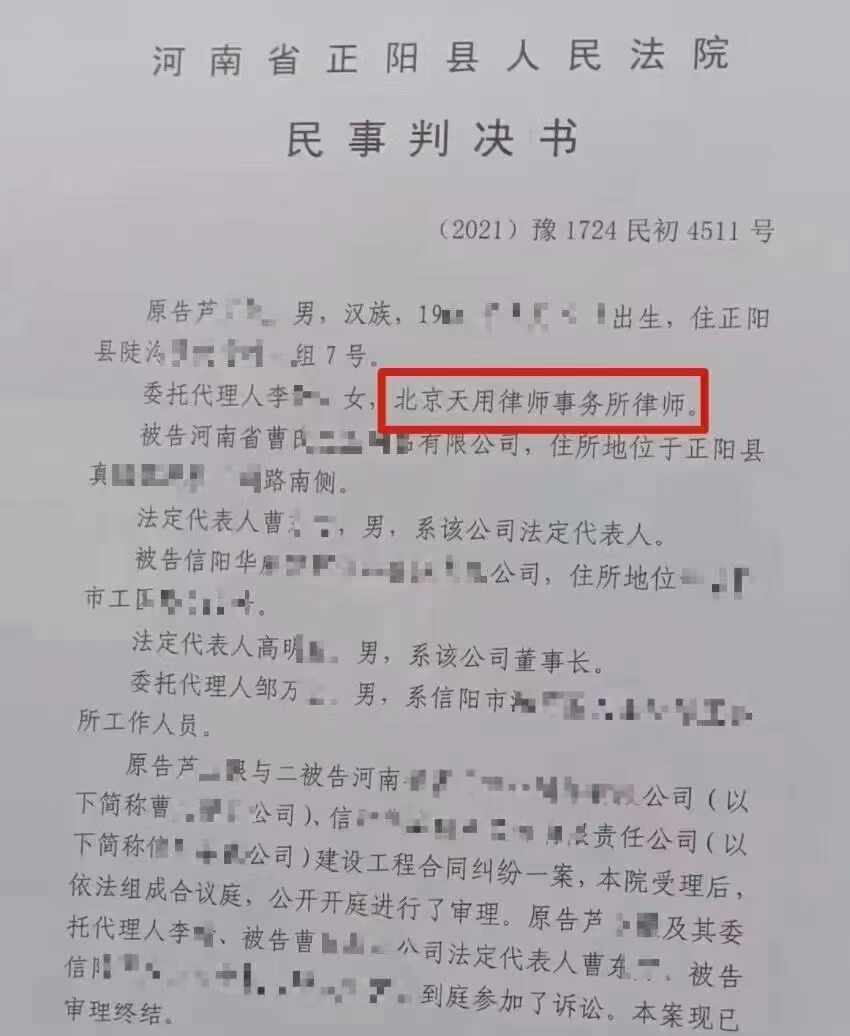

证据收集要形成完整链条。包括调取原始合同、银行流水、通讯记录等书证,必要时申请鉴定笔迹或文件形成时间。在商标侵权诉讼中,被告通过恢复手机删除记录获得了关键聊天证据。

法律反击手段需灵活组合。可在答辩期内提起管辖权异议争取时间,同步收集证据申请驳回起诉。针对证据造假可另行提起侵权之诉,某制造企业通过这种方式最终获赔三百万元。

五、真实案例带来的启示

建材供应商伪造检测报告索赔案具有典型意义。原告提供的检测报告编号与官方记录不符,被告申请法院向检测机构调取原始档案,证实报告系伪造。法院不仅驳回起诉,还判决原告赔偿被告八十万元损失。

网络名誉侵权案展现电子证据的重要性。某博主发布不实信息称化妆品含违禁成分,品牌方通过区块链存证固定网页内容,配合第三方检测报告完成举证。法院判决博主公开道歉并赔偿一百五十万元。

进出口合同纠纷案凸显专业协助的必要性。买方以货物质量问题拒付尾款,卖方委托国际贸易专家出具意见书,证明争议属于正常商业风险范畴。法院采纳专家意见,判令买方支付全部货款及利息。

这些案例表明,建立证据意识、善用法律工具、保持快速反应是应对恶意诉讼的关键。企业应建立法务预警机制,重要文件实施电子归档,重大交易进行律师见证。个人要注意留存沟通记录,对异常法律文件及时咨询专业人士。通过事前防范和事中应对相结合,才能有效维护自身权益。