公司借款担保合同_公司借款担保书

吴梦云律师

2025.06.30852人收看

吴梦云律师

2025.06.30852人收看

导读:

(拍桌子)各位企业负责人注意了!今天要讲的公司借款担保法律问题,实际操作中比想象中更复杂。我处理过上百起担保纠纷案件,发现许多企业主因为不了解法律细节而蒙受损失。下面从五个方面具体分析常见风险点和应对策略。

一、担保合同的法律效力问题

企业间借贷担保已成为常见商业行为。担保合同的法律效力直接影响债权人能否顺利实现债权。去年处理过一起典型案例:某建材公司为关联企业借款提供担保,因合同未明确约定担保范围,最终多承担了300万元利息。

根据《民法典》第143条规定,有效担保合同需满足三个条件:签约方具备完全民事行为能力、双方意思表示真实、合同内容合法。实际操作中常出现假冒法定代表人签字、使用伪造公章等情况。建议企业在签约时要求对方提供最新的营业执照和授权文件。

二、担保合同审查四步法

第一步核实合同真实性。重点检查签约主体资格和授权文件。曾发现某担保合同使用已注销的公司公章,最终被法院认定无效。要求对方提供股东会决议原件,并与工商登记信息核对。

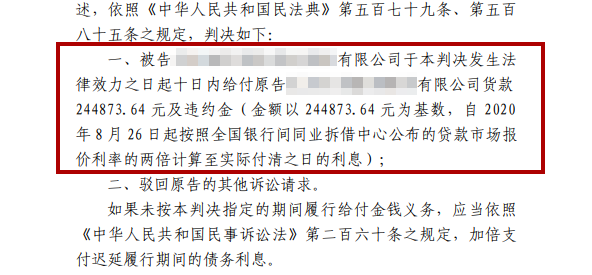

第二步逐条分析合同条款。特别注意担保范围、期限、方式等核心条款。某案例中担保合同约定"对主债务承担担保责任",法院判定担保范围包含本金、利息和违约金。建议采用清单式条款明确担保范围。

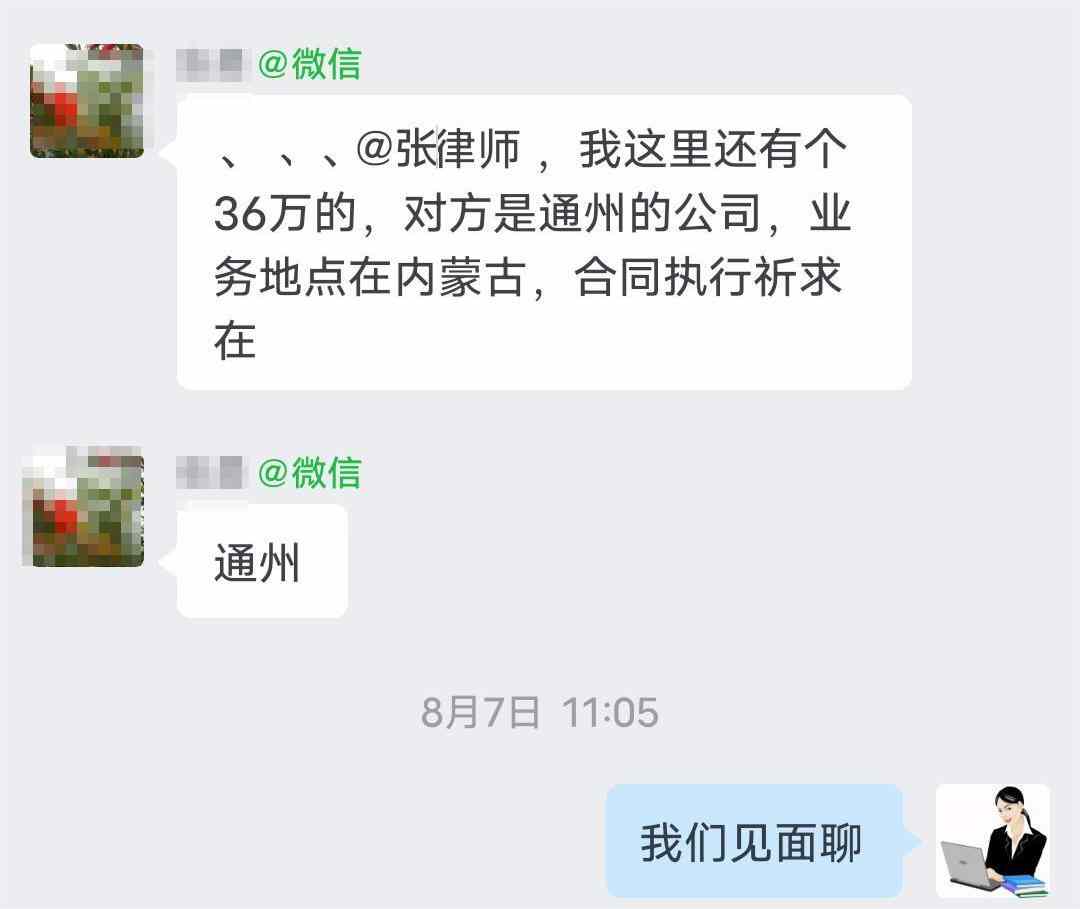

第三步全面收集证据材料。保留完整的书面沟通记录,包括邮件、微信聊天记录等电子证据。某案件因债权人提供了完整的担保磋商过程录音,最终获得法院支持。注意保存担保合同签订过程的影像资料。

第四步选择合适维权方式。优先通过协商解决争议,必要时采取诉讼保全措施。去年成功调解一起担保纠纷,通过冻结债务人银行账户促使对方主动还款。仲裁程序通常比诉讼更快,但需事先约定仲裁条款。

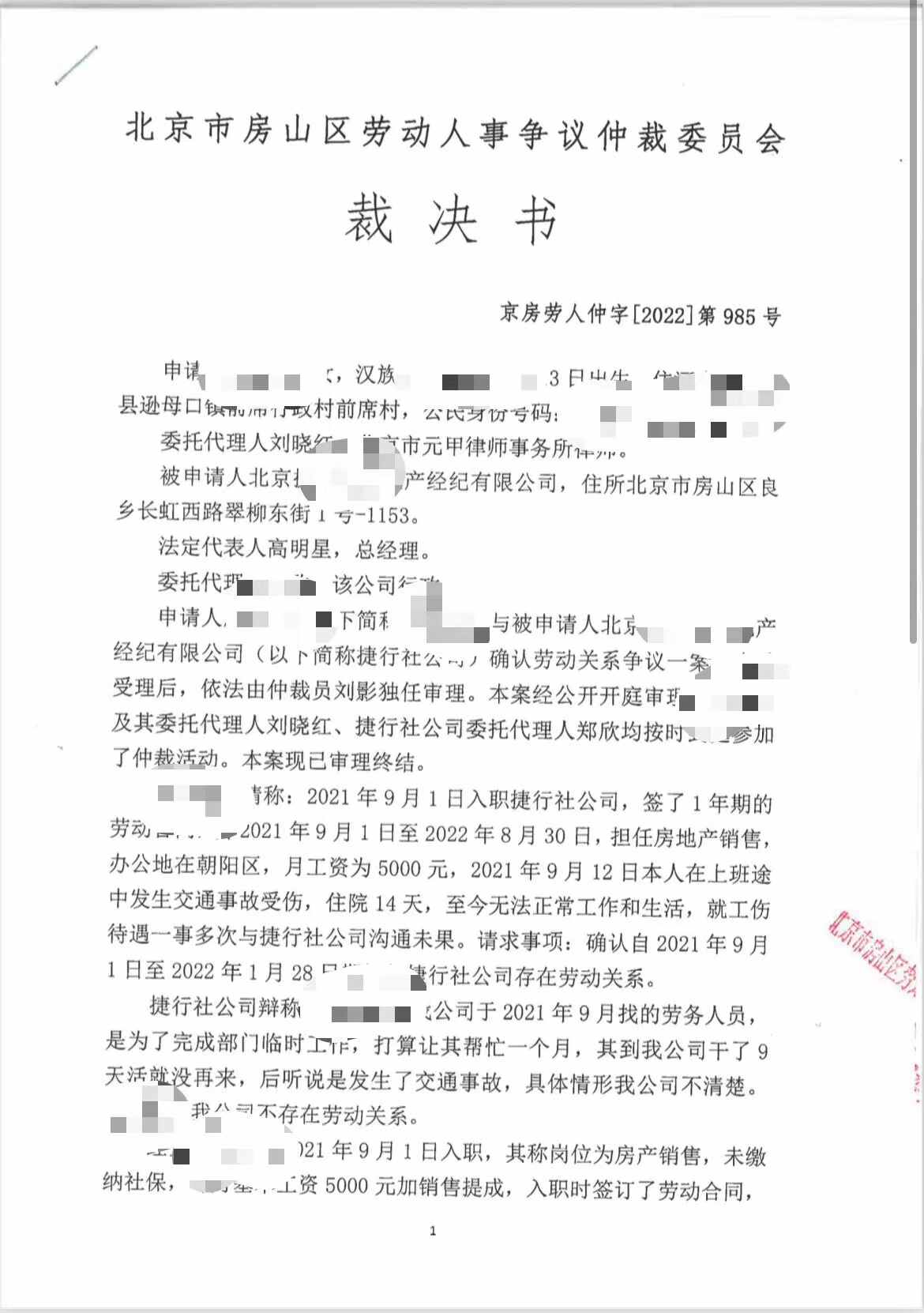

三、典型担保纠纷案例分析

2019年某食品加工企业担保案具有警示意义。该企业为合作伙伴提供连带责任担保,因未约定担保期限,债权人两年后才主张权利。法院依据《民法典》第692条,认定担保责任已解除。

该案例揭示三个关键点:1.担保期限约定不明确可能丧失追偿权;2.连带担保与一般保证法律责任差异显著;3.债权人未及时主张权利可能导致担保失效。建议在合同中明确约定担保期间计算方法。

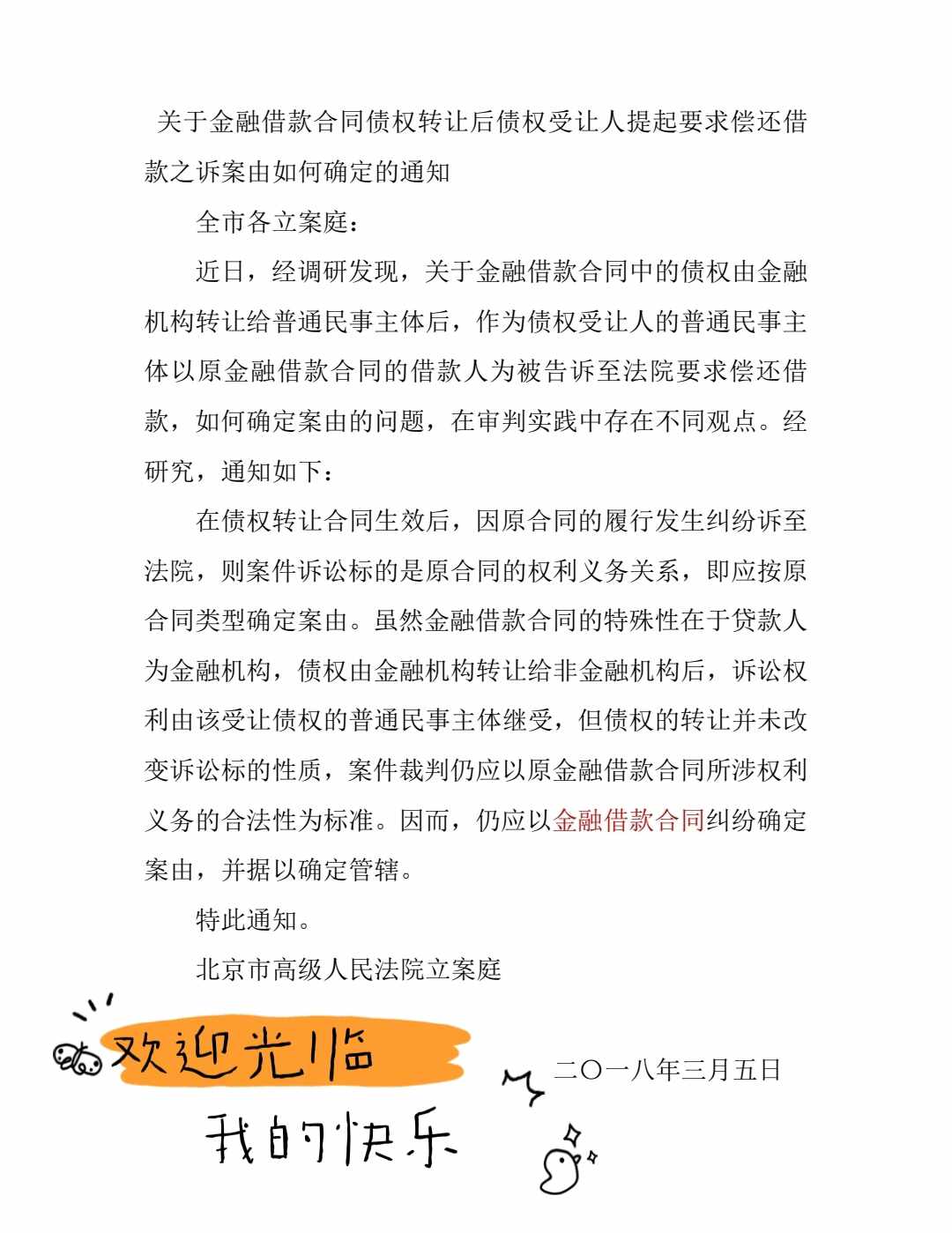

四、最新法律规定解读

《民法典》担保制度有三项重要变化:1.未约定担保方式的默认为一般保证;2.公司对外担保必须经股东会决议;3.债权人需审查公司章程。某房地产公司担保案中,因债权人未核查股东会决议,导致担保合同无效。

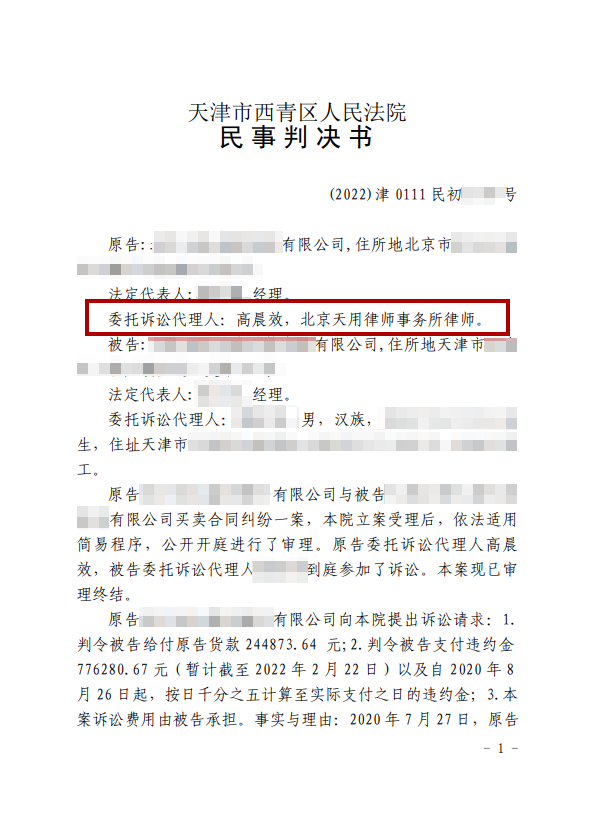

最高人民法院相关司法解释强调:1.上市公司对外担保需公告披露;2.金融机构应建立担保审查标准流程;3.违规担保可能涉及刑事责任。建议企业建立担保事项法律审核制度。

五、风险防范实操建议

第一严格印章管理制度。某企业因保管不善导致公章被滥用,产生500万元担保债务。建议实行双人保管、用印审批、定期核查等措施。

第二完善担保决策程序。参照某上市公司做法:1.单笔担保超净资产5%需董事会批准;2.关联担保必须回避表决;3.建立担保台账实时监控。

第三落实反担保措施。某制造企业要求债务人提供足额抵押物,并办理不动产抵押登记。建议抵押物价值评估应取市场中间值,质押物需实际交付。

第四建立风险预警机制。定期核查担保合同履行情况,重点关注被担保方经营状况。某集团公司每月更新被担保企业财务数据,提前三个月识别出风险项目。

特别提醒:担保合同生效后,债权人需在法定时效内主张权利。一般保证的诉讼时效自主债务履行期满后开始计算,连带担保则可直接向担保人追偿。建议建立担保事项追踪档案,设置时效提醒。

企业应每年进行担保风险专项审计,重点检查:1.担保决策程序合规性;2.反担保措施有效性;3.被担保方偿债能力变化。某金融机构通过专项审计,及时发现3笔问题担保,避免2000万元损失。

(整理文件)担保法律风险防控需要系统化解决方案。建议企业从合同审查、决策机制、过程监控三个层面建立管理体系。遇到具体法律问题,应及时咨询专业律师,避免因小失大。下次我们将探讨应收账款质押的法律要点,敬请期待。