公司纠纷有哪些_公司纠纷案件

李孟阳律师

2025.07.02432人收看

李孟阳律师

2025.07.02432人收看

导读:

企业常见纠纷处理指南

第一部分:企业纠纷的五大类别

企业运营过程中会碰到各种法律问题。这些问题主要涉及股东、管理者和普通员工。把这些纠纷分门别类能帮助我们更好应对。最常见的纠纷有五种类型。

股东之间的争执排在首位。这类问题通常围绕资金投入和股权交易展开。比如有的股东不按时缴纳注册资金,有的在转让股份时产生矛盾。还有股东认为自己应得的利润分配被克扣。这些都可能引发内部冲突。

管理人员引发的争议也值得重视。董事会成员和公司高层常因决策权产生矛盾。有的高管在行使职权时越界操作,有的则因为工作失误需要承担赔偿责任。这些问题直接影响企业的正常运转。

员工与公司的矛盾时有发生。常见的包括工资拖欠、合同条款争议和离职后的行业限制。有些员工离职后违反竞业协议,使用原公司的商业秘密开展业务。这类纠纷往往需要专业法律手段介入。

商业合作引发的合同争议占很大比例。采购合同纠纷最为常见,其次是借款和场地租赁问题。双方对合同条款理解存在分歧时,容易引发法律纠纷。这种情况在中小企业中尤为普遍。

知识产权保护成为新焦点。随着技术创新加快,专利和商标侵权案例逐年增加。有的企业直接仿冒竞争对手产品,有的非法使用他人设计成果。这类纠纷处理需要专业技术鉴定支持。

第二部分:处理纠纷的标准流程

遇到法律纠纷时不要慌张。按照固定步骤处理能提高解决效率。第一步要全面了解事情经过。需要搞清楚纠纷的起因、发展过程和当前状态。这时候要特别注意收集关键证据。

准备书面材料是重要环节。所有相关的合同文件都要整理归档。往来邮件和会议记录也要妥善保存。涉及资金往来的需要提供转账凭证。这些材料能帮助法律人员快速掌握案情。

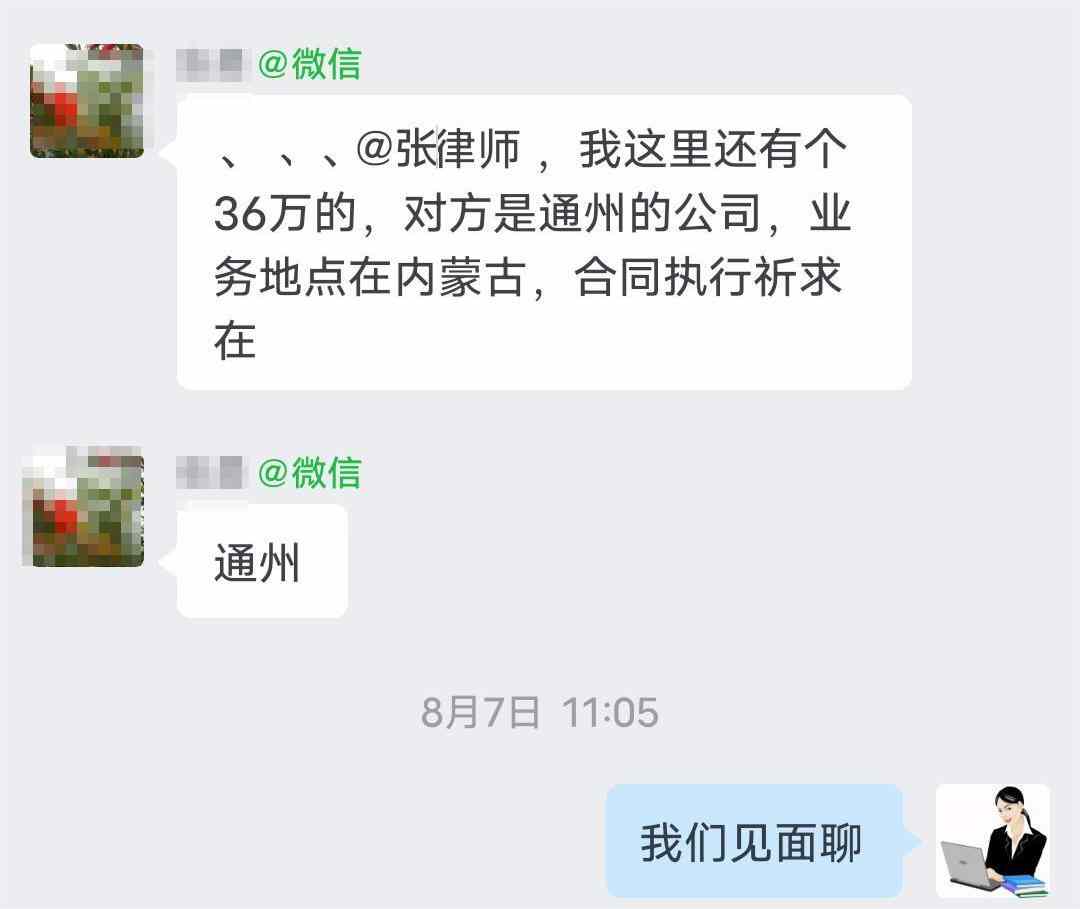

咨询专业人士不可忽视。很多企业主习惯自己处理纠纷,这容易导致判断失误。专业律师能准确判断案件性质,预估可能结果。他们还能指导企业采取最有利的解决方式。

第三部分:股东矛盾化解方案

当股东之间出现矛盾时,优先选择协商解决。所有股东坐下来面对面沟通往往最有效。可以请中立的第三方主持协商会议。协商过程中要重点讨论利益平衡点。

调解是第二选择方案。各地商会和行业协会都设有调解机构。这些组织有处理股东纠纷的丰富经验。调解员会帮助双方找到都能接受的解决方案。这种方式比诉讼更节省时间和费用。

诉讼是最后手段。当协商和调解都无法解决矛盾时,只能通过法院裁决。提起诉讼前要确保已收集完整证据链。法院判决具有强制执行力,但诉讼过程可能持续较长时间。

有个实际案例可以参考。三位合伙人共同创办科技公司,后期因发展方向产生分歧。经过多轮协商,两位股东将股权转让给第三位,公司得以继续运营。这种情况适用公司法关于股权转让的规定。

第四部分:员工争议处理要点

劳动纠纷通常先进行仲裁。员工对薪资或解雇决定不满时,可向劳动仲裁委员会申请仲裁。仲裁程序相对简单快捷,大部分争议能在这个阶段解决。

仲裁结果不满意可提起诉讼。法院会重新审理案件所有细节。这时需要准备更充分的证据材料。要注意诉讼时效,劳动纠纷的诉讼期通常是一年。

和解是双赢的选择。企业可以主动提出赔偿方案,避免进入法律程序。及时和解能维护企业形象,防止负面舆论扩散。某食品公司曾因加班费问题被员工投诉,最终通过提高补偿金额达成和解。

第五部分:合同纠纷应对策略

商业合作出现问题时先尝试协商。合作双方直接沟通成本最低。可以约定新的履约条件,或者调整合同条款。保持友好协商态度往往能挽回合作关系。

调解机构能提供专业帮助。很多行业都有专门的纠纷调解委员会。调解员熟悉行业惯例,提出的解决方案更切合实际。这种方式特别适合长期合作伙伴之间的纠纷。

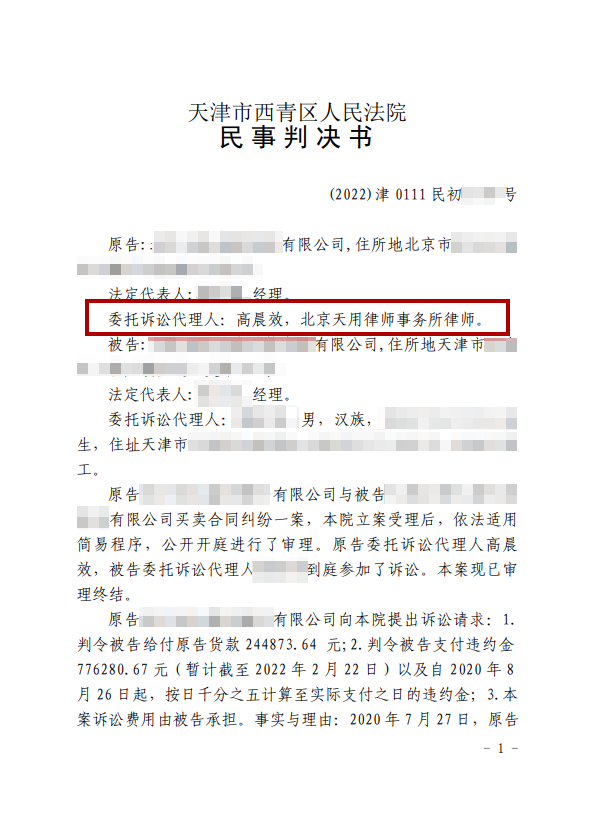

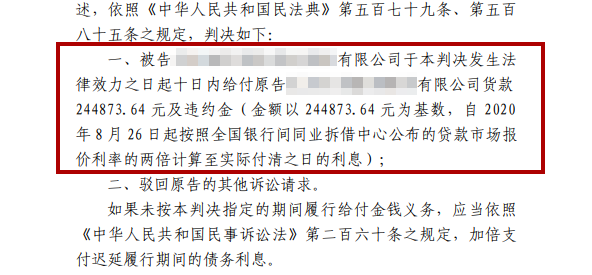

法律诉讼确保权益不受损。当对方明显违约且不愿协商时,必须采取法律手段。起诉前要确认合同的有效性和违约事实。某建材供应商因对方拖欠货款提起诉讼,最终通过法院强制执行收回欠款。

企业纠纷处理需要理性和专业。了解纠纷类型是解决问题的第一步。按照标准流程操作能避免决策失误。不同性质的纠纷要采取针对性措施。及时寻求法律帮助至关重要。通过规范管理和风险预防,能有效减少纠纷发生概率。