第三人撤销之诉案例判决_第三人撤销之诉的民事判决书

任冰峰律师

2025.07.05804人收看

任冰峰律师

2025.07.05804人收看

导读:

【如何通过法律程序撤销错误判决】五步操作指南与真实案例解析

一、理解第三人撤销之诉的核心机制

当法院判决损害了案外人的正当权益时,法律赋予这类人群特别救济手段。这种诉讼程序主要帮助未参与原审案件的第三方维护自身利益。近年来这类案件数量持续增加,成为保障公民权益的重要法律工具。

我们通过具体案例说明其运作方式。甲公司向乙公司供货后遭遇拖欠货款,通过诉讼获得法院支持。但乙公司的关联企业丙公司认为该判决影响自身利益,在法定期限内提出了撤销请求。

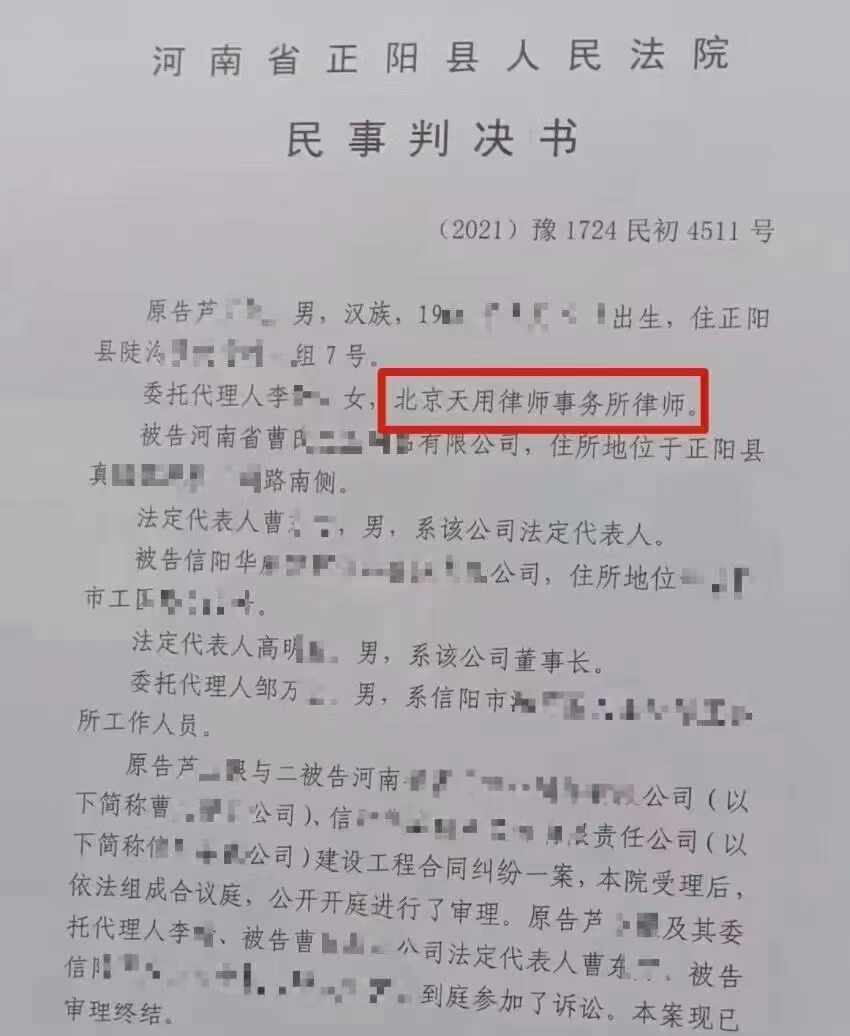

二、真实案例揭示法律救济路径

某建材供应商甲公司与建筑商乙公司签订采购合同。乙公司因资金问题拖欠货款,甲公司提起诉讼并获得胜诉。作为乙公司长期合作方,丙公司发现该判决导致乙公司资产被冻结,进而影响双方正在进行的合作项目。

丙公司财务记录显示,乙公司拖欠的货款中部分资金实际用于与丙公司的联合项目。这种情况使得丙公司成为具有直接利害关系的第三方,符合提起撤销诉讼的主体资格。

三、五步操作指南维护自身权益

第一步:确认权益受损事实

当事人需要明确三点:存在合法权益、该权益受法律保护、法院判决直接影响该权益。丙公司整理了与乙公司的合作协议、资金往来凭证,证明判决执行将直接影响自身应收账款。

第二步:准备完整证据链

关键证据包括:1.证明第三方身份的文件(股权关系证明、合作协议)2.权益受损的直接证据(财务账目、合同条款)3.原判决错误依据(法律条款适用不当的对比分析)

第三步:把握诉讼时效

根据民事诉讼法第234条,6个月时效从知道或应当知道权益受损时起算。丙公司在收到乙公司财产冻结通知后30日内即启动程序,确保符合时限要求。

第四步:规范诉讼材料

起诉状需包含:当事人基本信息、原审案件概况、具体诉讼请求、事实与理由、证据清单。丙公司委托律师制作了长达200页的证据汇编,并附专业法律分析报告。

第五步:参与庭审程序

法院将组成合议庭审查三方面:主体资格适格性、权益受损真实性、原判决错误可能性。丙公司当庭出示了乙公司资金使用记录,证明涉案款项与自身业务直接相关。

四、法律条文关键点解读

民事诉讼法第233-235条构成核心依据:

1. 诉讼主体:必须是案件当事人之外的第三方

2. 时效规则:6个月特殊时效区别于普通诉讼

3. 管辖原则:由原审法院专属管辖,特殊情形可指定移送

4. 审理方式:必须组成合议庭开庭审理

5. 裁判效力:撤销判决具有溯及力,但不得影响已执行财产

需要特别注意,该程序不能替代普通救济渠道。若第三方本应参与原审诉讼却因自身过失未参加,法院可能驳回起诉。

五、案件处理全过程解析

本案审理历时5个月,经历三次庭审。法院重点审查了三个问题:

1. 关联关系认定:通过股权穿透图确认丙公司与乙公司的实际控制关系

2. 资金流向追踪:审计报告显示40%货款实际投入丙公司项目

3. 损失程度测算:专业机构评估合作项目停滞导致预期损失达800万元

最终法院作出部分撤销裁定:保留乙公司的付款义务,但解除对特定账户的冻结措施。这个结果既维护了甲公司的债权,又保障了丙公司的正常运营。

通过这个案例可以看到,法律为善意第三方提供了有效的救济通道。实际操作中需要注意三个要点:及时行动保留证据、准确理解法律要件、专业法律团队协助。企业经营者应当建立法律风险预警机制,在签订重要合同时设置第三方权益保护条款,从源头预防纠纷发生。

当发现自身权益受司法裁决影响时,建议立即采取以下措施:

1. 10日内完成证据保全

2. 15日内咨询专业律师

3. 30日内完成起诉准备

4. 持续跟踪案件进展

5. 准备替代性解决方案

这套组合策略既能有效运用法律武器,又能最大限度降低诉讼对企业运营的影响。通过正当程序维护权益,正是法治社会商业主体应有的法律素养。