公司与员工签订劳务协议违法吗_企业和员工签劳务协议

张芸律师

2025.06.13419人收看

张芸律师

2025.06.13419人收看

导读:

一、识别企业用工的真实性质

我国法律要求企业和员工必须签订正式劳动合同。但有些企业会和员工签"劳务协议"来逃避责任。要判断这种做法是否违法,关键要看双方实际的工作关系。

真正的劳务合作是临时性的项目合作。比如企业请人来修电脑,修完就结束。但很多企业用劳务协议来掩盖长期雇佣的事实。员工每天按时上下班,接受公司管理,完成固定工作内容。这种情况下,实际上已经形成劳动合同关系。

二、为什么企业喜欢用劳务协议

企业选择签劳务协议主要有三个原因。第一是逃避交社保。按法律规定,企业要为员工缴纳养老、医疗等社会保险。如果用劳务协议,企业就能省下这笔开支。

第二是降低用工成本。劳务协议员工的工资往往低于正式工,也不享受带薪休假、加班费等福利。第三是方便辞退。企业觉得劳务工可以随时解约,不用支付经济补偿。

三、法律如何认定这种操作

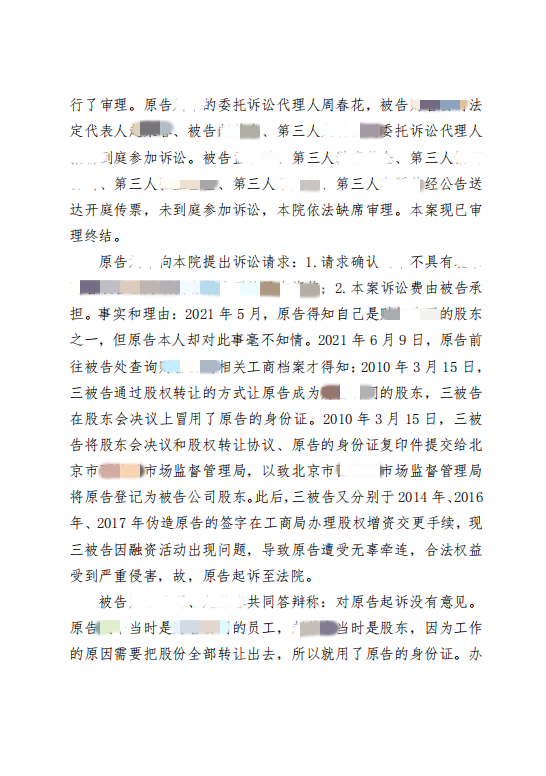

我国劳动合同法有明确规定。只要员工同时满足三个条件,就必须签劳动合同:工作内容是企业主营业务,接受企业日常管理,按月领取固定报酬。哪怕签的是劳务协议,法院也会认定存在劳动关系。

2021年杭州某快递公司案例很典型。公司让快递员都签劳务合同,结果员工受伤后起诉。法院查看考勤记录、工资单后,判决双方存在劳动关系,公司必须承担工伤赔偿。

四、劳动者可以采取的应对措施

发现企业用劳务协议替代劳动合同时,员工要立即收集证据。保存好工资条、考勤记录、工作邮件等能证明实际工作状态的资料。最好保留工牌、工作服等实物证据。

接下来有三个维权步骤。首先向企业提出补签劳动合同的要求。如果被拒绝,第二步到当地劳动监察大队投诉。最后可申请劳动仲裁,要求确认劳动关系并获得赔偿。要注意仲裁时效是一年,从知道权益受损时开始计算。

五、真实案例带来的启示

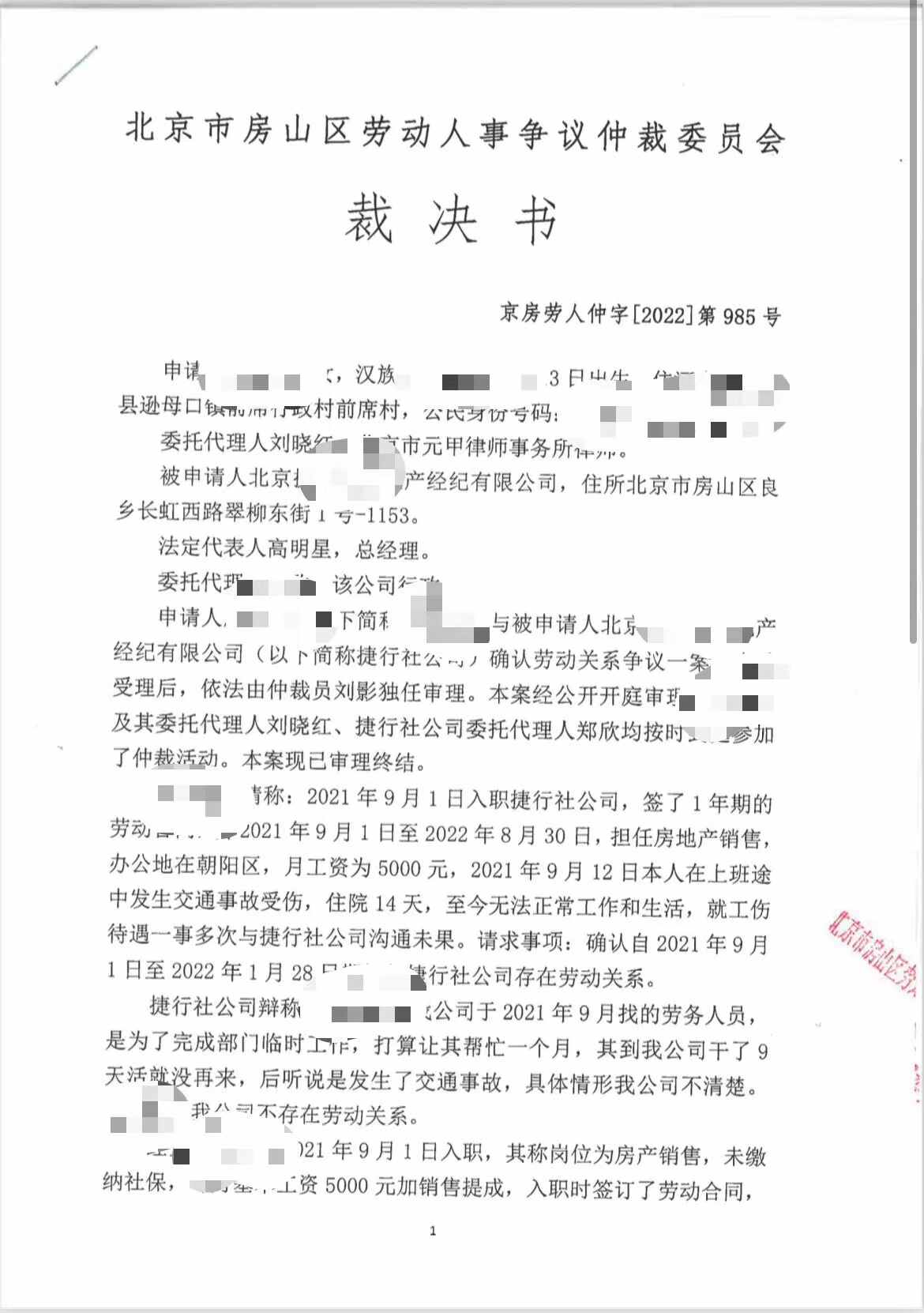

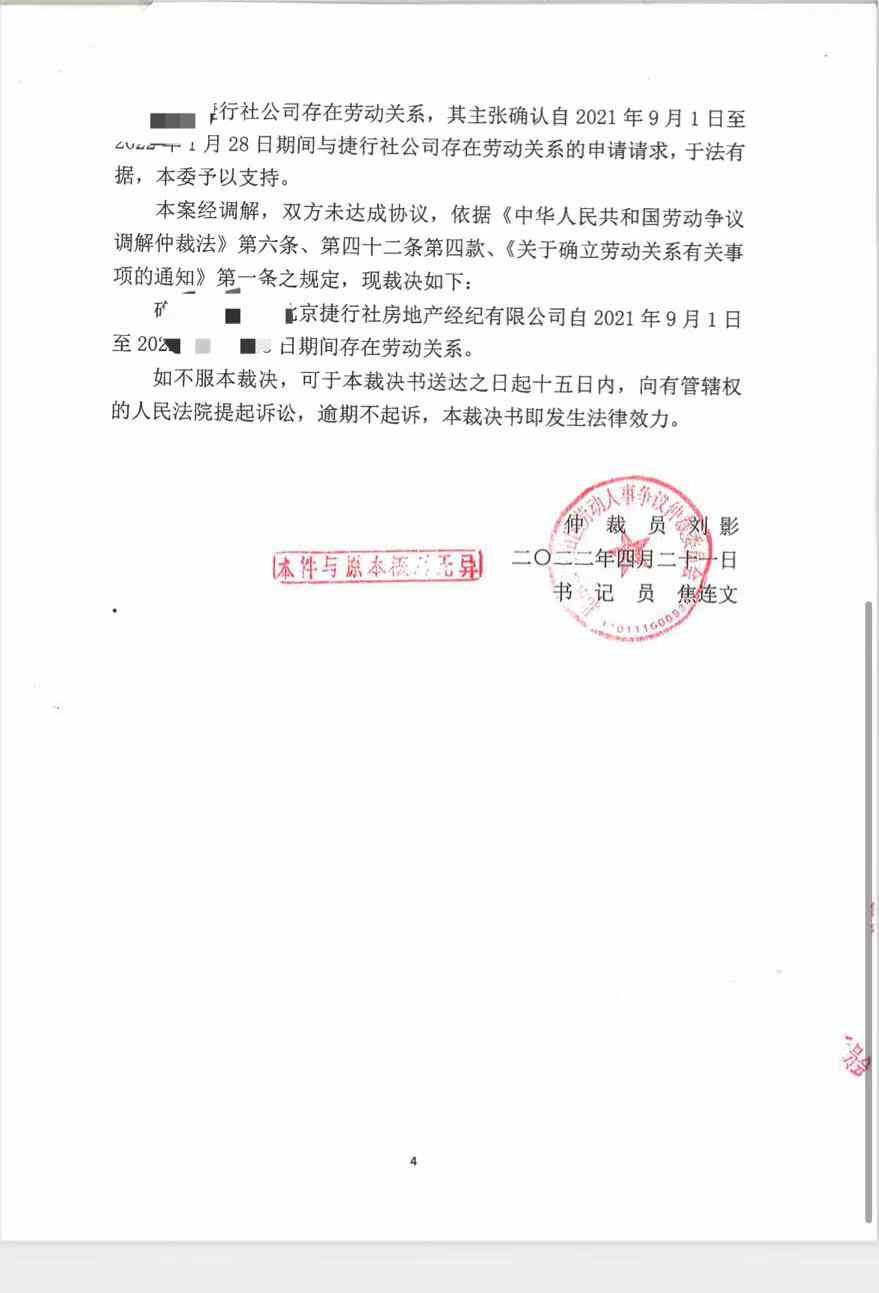

2025年北京某教育机构案例值得关注。机构让教师签"课程顾问协议",声称是合作关系。但教师需要坐班、参加例会、完成招生指标。仲裁委判定存在劳动关系,机构被判支付未签合同的双倍工资差额。

另一个典型案例发生在深圳。某科技公司用劳务协议雇佣程序员,工作三年后裁员不支付补偿金。法院调取代码提交记录、加班审批单后,判决公司违法解除劳动关系,需支付赔偿金14万元。

关键法律条款:

1. 劳动合同法第十条:建立劳动关系必须订立书面合同

2. 劳动合同法第八十二条:未签合同需支付双倍工资

3. 社会保险法第五十八条:用人单位必须为员工办理社保登记

这些案例说明,企业不能通过协议名称来改变实际法律关系。劳动者日常工作中要注意保留证据,遇到权益受损时及时采取法律手段。劳动监察部门和法院主要依据实际工作情况,而不是协议名称来判断关系性质。

对企业来说,这种操作存在重大风险。一旦被认定违法,不仅要补交社保、支付赔偿,还会影响企业信用评级。2022年江苏某制造企业就因大规模使用劳务协议,被列入劳动保障失信名单,失去政府补贴资格。

正确处理方式应该是区分用工类型。临时性、辅助性岗位可以使用劳务派遣,但核心岗位必须签订正规劳动合同。企业人力资源部门要定期核查用工协议,确保符合实际工作情况。

劳动者在签订任何协议前,要仔细阅读条款内容。发现协议中回避"劳动关系""劳动合同"等关键词时,要提高警惕。可以要求企业说明用工性质,必要时咨询劳动法律师。

最后要提醒,新型用工方式如平台接单、共享员工等,同样适用劳动关系认定标准。北京外卖骑手维权胜诉案就证明,只要存在实际管理关系,网络平台也不能规避用人责任。劳动者在任何工作环境下,都要注意维护自身合法权益。