事业单位劳动仲裁_事业单位劳动仲裁参照劳动法

张旭律师

2025.06.13230人收看

张旭律师

2025.06.13230人收看

导读:

# 事业单位劳动仲裁实战指南

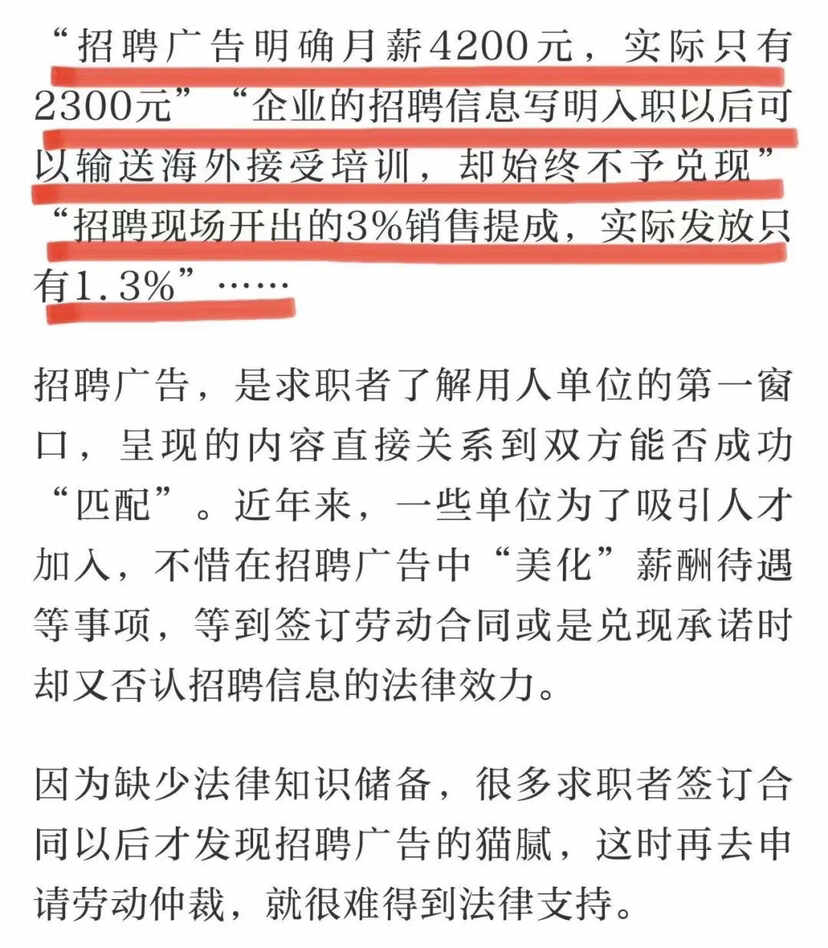

## 第一步:锁定争议关键点

发生劳动纠纷时,首先要明确争议的具体问题。需要核对劳动合同内容,检查工资发放记录,确认工作时间安排,查看社保缴纳情况。某高校教师曾因年终奖发放问题申请仲裁,通过核查合同约定条款,最终确认单位确实存在违约行为。这些具体事项的核实为后续工作打下基础。

## 第二步:准备证据材料

收集证据要注意完整性和可信度。需要整理工资转账记录,保存工作排班表,复印单位公告文件,留存工作沟通记录。某医院护士维权时,不仅提供了三年间的排班表,还找到了科室主任签字确认的加班记录单,这些关键证据直接影响了仲裁结果。电子证据要同步做好备份,聊天记录最好导出为PDF格式保存。

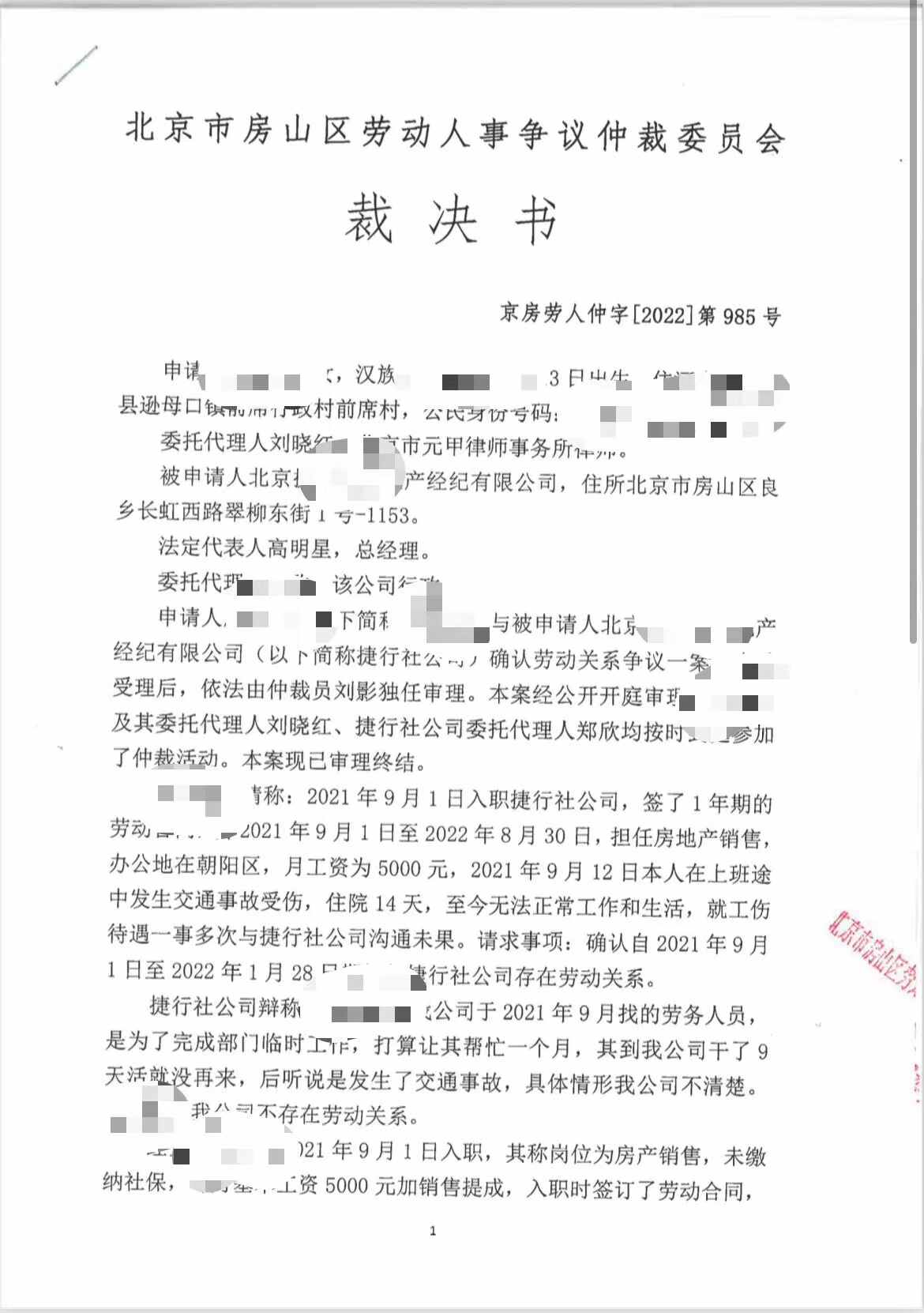

## 第三步:启动仲裁程序

准备齐全材料后,向单位所在地劳动仲裁委员会提交申请。需要携带身份证复印件,填写仲裁申请表,附上劳动合同原件,整理证据材料清单。某研究所技术员在申请时,额外提交了同事的书面证言和项目进度记录,这些补充材料大幅增强了诉求的可信度。建议提前致电仲裁机构确认材料清单,不同地区可能有细微差别。

## 第四步:参与仲裁庭审

庭审过程中要简明扼要陈述事实。仲裁员会要求双方出示证据原件,回答相关问题,进行证据质证。某设计院职工在庭审中,用彩色标记的考勤表清晰展示了超时工作情况,同时指出单位提供的排班表存在涂改痕迹,这种直观的举证方式取得良好效果。注意控制发言时间,重点强调关键证据。

## 第五步:落实仲裁结果

裁决书下达后要立即核对执行内容。某市图书馆未按时支付赔偿金,职工在裁决生效次日即向法院申请强制执行,两周内就完成了款项划转。对裁决结果有异议时,必须在15个工作日内向法院提起诉讼,逾期将失去救济机会。执行过程中保留好相关凭证,必要时可申请财产保全。

## 典型案例解析

某中学教师因岗位调整引发争议,仲裁时提交了历年考核优秀证明、岗位说明书、校长办公会记录等材料。单位以机构改革为由辩解,但未能提供岗位调整的合法依据。仲裁庭引用《事业单位人事管理条例》第二十条,判定单位单方面变更岗位无效。这个案例显示,保存日常工作文件往往能成为维权利器。

## 法律条文要点

处理事业单位劳动纠纷主要依据三方面规定:《劳动法》第四十四条明确加班费计算标准,《事业单位人事管理条例》第二十条规定岗位调整程序,《劳动争议调解仲裁法》第五条设定仲裁前置程序。某科研院所案例中,正是由于申请人准确援引《劳动合同法》第八十二条,才成功获得未签合同的双倍工资赔偿。

## 操作注意事项

1. 时效问题:劳动仲裁申请需在争议发生一年内提出,某高校教师因延误申请差点丧失权利

2. 证据链构建:某医院案例中,将排班表、监控录像、工作日志组合形成完整证据链

3. 调解机会把握:仲裁前调解阶段达成和解可缩短维权周期,某案例通过调解在一周内获得补偿

4. 专业协助:复杂案件建议咨询劳动法律师,某工程师维权时因律师指导多获得30%补偿金

## 常见误区提醒

1. 认为事业单位不适用《劳动法》,实际上2014年后多数单位纳入调整范围

2. 忽视证据时效性,某案例中因监控录像超过保存期限导致关键证据缺失

3. 误将信访举报代替法律程序,某职工因此错过仲裁时效

4. 自行收集证据时采用非法手段,某案例因私自录音被裁定证据无效

## 后续跟进措施

裁决执行后要持续关注单位动态。某案例中职工在恢复岗位三个月后,发现单位存在打击报复行为,立即向劳动监察部门举报。建议建立维权档案,保存裁决书、执行凭证等重要文件至少五年。对于经常发生争议的单位,可联合其他职工建立常态化的权益保障机制。