事业单位能劳动仲裁吗_事业单位能劳动仲裁吗

许瑞林律师

2025.06.14723人收看

许瑞林律师

2025.06.14723人收看

导读:

事业单位劳动争议处理指南

一、事业单位员工维权途径确认

很多人认为劳动仲裁只适用于企业员工。实际上事业单位工作人员同样享有这个权利。我国《劳动法》第二条明确指出,用人单位包含事业单位等组织。《劳动争议调解仲裁法》第二条详细列举了六类适用情况,包含工资纠纷、合同解除争议等常见问题。

事业单位与普通企业的区别在于经费来源和编制管理。但法律明确规定,只要存在事实劳动关系,就能申请劳动仲裁。曾有法院判例指出,事业单位编外人员与单位的关系属于劳动法调整范围。

二、争议处理七步流程

第一步是确认争议事实。需要明确纠纷发生的时间、地点、涉及人员。比如某教师因课时费计算与学校产生分歧,首先要确定合同约定的课时费标准。

第二步要收集完整证据。包括劳动合同、工资发放记录、考勤表等书面材料。某医院护士长保留了三年的排班表,成功证明单位安排的加班时长。

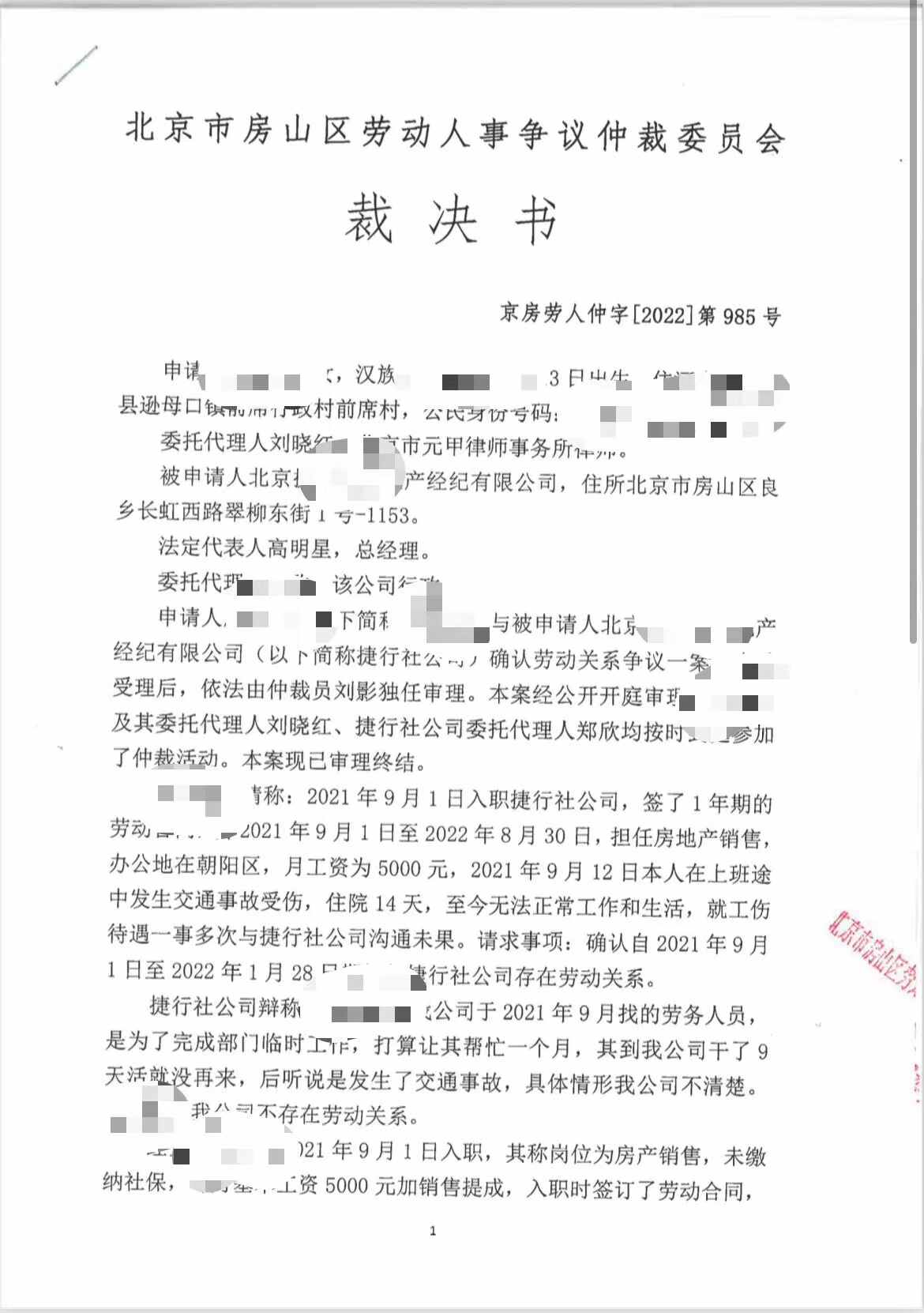

第三步是提交仲裁申请。材料需要包含双方基本信息、争议事项说明。某市仲裁委曾退回申请,原因是缺少事业单位法人证书复印件。

第四步是等待受理通知。仲裁委员会会在五天内审查材料。某高校教师补交社保缴纳记录后,三天内就收到了受理通知书。

第五步参与庭审环节。双方需要在庭上陈述事实。某研究所技术员带着十位同事出庭作证,证实单位长期拖欠项目奖金。

第六步是等待仲裁结果。裁决书会明确赔偿金额和执行期限。某设计院会计拿到裁决后,发现单位需补发两年绩效工资。

第七步可申请强制执行。某博物馆讲解员通过法院执行局,成功追回被扣发的工伤补助金。

三、典型案例分析

2025年某省级图书馆案例引发关注。编目员王女士工作五年后怀孕,单位以其岗位需要值夜班为由调岗降薪。仲裁庭审查劳动合同后发现,合同未约定孕期必须调岗条款,最终裁决图书馆补发工资差额并恢复原岗。

2021年某市属中学教师集体仲裁案具有代表性。七名教师主张寒暑假值班应计发三倍工资。仲裁委调取近三年值班记录,确认单位安排值班48天未支付加班费,裁决校方支付总计21万元补偿。

最近的热点案例是某科研院所博士后的维权事件。单位以科研任务未达标为由扣除全年奖金,仲裁庭委托第三方评估后发现考核标准存在不合理条款,判决院所返还扣发奖金并支付利息。

四、法律条款详解

《劳动法》第七十九条明确规定争议处理流程,要求仲裁前置。这意味着必须先经过仲裁程序,才能向法院起诉。

《劳动合同法》第二条第二款特别指出,事业单位与实行聘用制的工作人员订立、履行劳动合同,本法另有规定的依其规定。这条常被误解,实际是强调特殊规定优先适用,并非排除法律适用。

最高法院相关司法解释指出,事业单位人事争议中涉及劳动权利义务的部分,应当适用劳动法处理。这为编外人员维权提供了明确依据。

五、实用操作建议

证据收集要注意时效性。工资条、考勤记录等材料建议每月备份。某工程师养成了微信工作群重要信息截图的习惯,这些电子证据在仲裁中发挥了关键作用。

仲裁申请书的撰写要突出重点。某护士长在申请书中用表格对比了合同约定工资与实际发放数额,使仲裁员能快速抓住争议焦点。

出庭准备要充分。建议提前整理证据清单并编号,准备三份复印件(仲裁委、对方、自留)。某技术员制作了时间轴图示,清晰展示了加班事实。

裁决执行阶段要注意时限。法律规定起诉期是15天,逾期不起诉裁决即生效。某教师因等待单位主动履行,错过了申请强制执行期限,不得不重新仲裁。

预防纠纷更为重要。事业单位应当定期组织劳动法培训,规范合同条款。某设计院每季度召开职工代表会议,三年来未发生劳动仲裁案件。

通过以上分析可见,事业单位工作人员完全可以通过法律途径维护权益。关键是要及时行动、保留证据、熟悉流程。随着法治环境不断完善,劳动者维权渠道将更加畅通有效。