借款纠纷的诉讼时效_借款纠纷诉讼时效中断的情形

周春花律师

2025.05.06272人收看

周春花律师

2025.05.06272人收看

导读:

借款纠纷中的诉讼时效处理指南

一、诉讼时效的基本概念和作用

借款纠纷是法院常见的民事案件类型。随着民间借贷活动增加,这类纠纷数量持续上升。处理这类案件时,诉讼时效是需要重点注意的问题。诉讼时效指法律规定的主张权利的有效期限。按照我国《民法典》规定,超过时效可能丧失胜诉权。普通时效为3年,特殊情况下有1年时效。这个制度既保护债权人权益,也防止陈年旧案影响社会秩序。

二、借款纠纷适用的两种时效规则

在借款纠纷中主要涉及两种时效规则。第一种是普通3年时效,适用于大部分情况。当借款合同明确约定还款日期时,时效从还款日第二天开始计算。比如2025年1月1日到期的借款,时效截止到2025年1月1日。

如果合同没有写明还款时间,时效从借款人要求还款时开始计算。比如2025年借款但未约定还款日,2025年借款人首次催款,时效就从2025年开始计算3年。特殊1年时效适用于特定情况,包括人身伤害赔偿、商品质量问题、租金拖欠和保管物品损坏。这些情况在借款纠纷中较少出现。

三、处理纠纷的四个关键步骤

处理借款纠纷需要按照特定流程操作。首先要确认借款事实是否真实存在。这需要检查借条、转账记录、证人证言等证据。如果发现存在欺诈或胁迫情形,借款合同可能无效。

第二步要确定适用的时效规则。查看合同是否写明还款时间。有明确时间的按普通3年时效计算,没有约定的需确定首次催款时间。同时要排除适用特殊1年时效的情况。

第三步要注意时效中断情形。借款人主动催收、对方承诺还款、提起诉讼等行为都会导致时效重新计算。比如2025年借款到期,2025年催收后时效延长到2025年。

第四步要按时提起诉讼。收集完整证据材料,在时效截止前向法院提交起诉状。超过时效的案件,即使事实清楚也可能败诉。

四、真实案例带来的启示

案例1:王某2025年借款给李某,约定2025年还款。王某2025年起诉,因超过3年时效败诉。这个案例提醒要注意时效起算点。

案例2:张某2025年借款未约定还款时间。2025年首次催款后,2025年起诉仍在时效期内。法院支持其诉求,说明未约定还款时间的情况要重点保存催款证据。

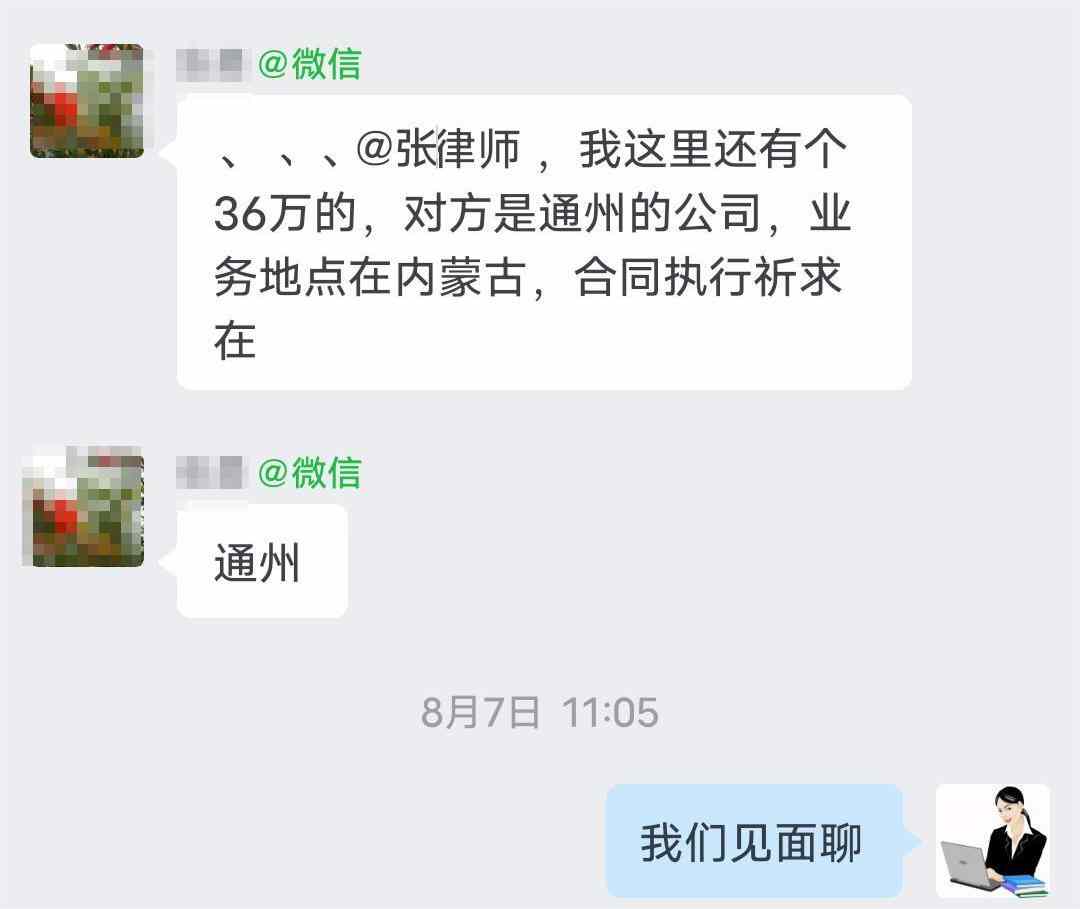

案例3:陈某在2025年借款后持续通过微信催收,每次催收都导致时效重新计算。2025年起诉时仍有效,证明定期催收能有效维护权利。

五、法律条文的具体规定

《民法典》第188条规定普通诉讼时效为3年。第195条明确三种中断时效的情形:催收债务、对方同意还款、提起诉讼或仲裁。第196条补充规定,在时效最后6个月遇到不可抗力等情况可以暂停计算。

实际操作中要注意保存催收证据。微信记录、短信、书面通知都要妥善保管。对于没有还款时间的借款,建议每年定期催收并保留记录。发现时效快到期时,可通过书面催告或律师函方式中断时效。

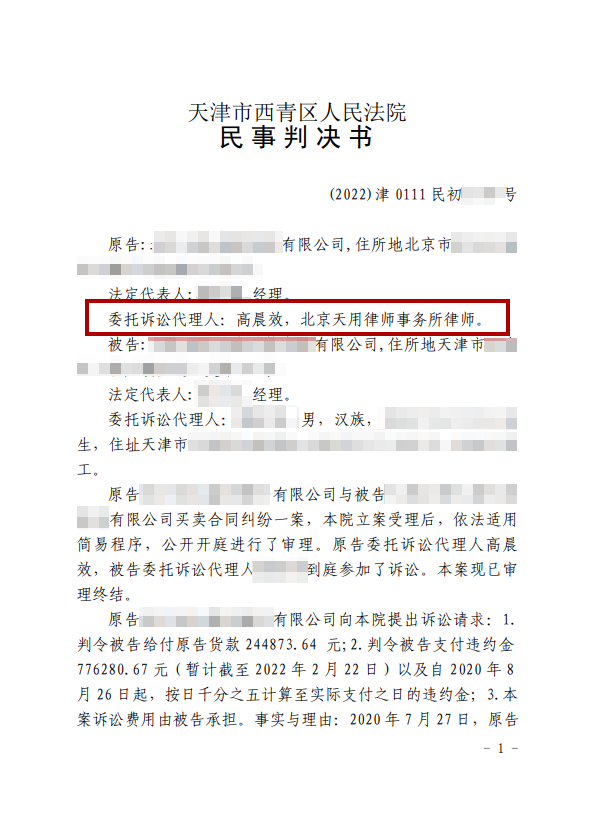

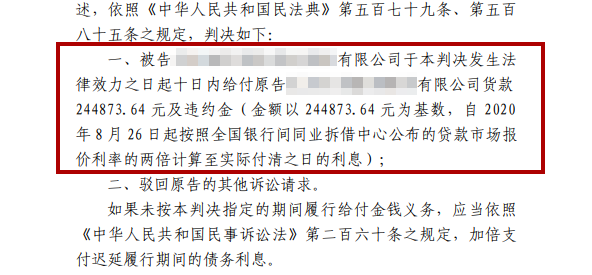

遇到复杂情况时建议及时咨询律师。专业法律人士能帮助分析时效状态,制定有效应对方案。对于已过时效的案件,律师可以协助寻找其他法律救济途径。

处理借款纠纷需要时效意识和证据意识并重。既要关注时间节点,也要注意保存催收记录。正确运用时效中断规则,能有效维护自身合法权益。建议借款人在出借时签订规范合同,明确约定还款时间和方式。出现纠纷后要尽早采取法律行动,避免因超过时效导致权利丧失。