不符合建设工程委托监理合同特征的有_不符合建设工程委托监理合同特征的有( )

翁玉素律师

2025.07.05324人收看

翁玉素律师

2025.07.05324人收看

导读:

建设工程监理合同常见问题与应对策略

一、监理资质造假现象普遍存在

建筑行业存在大量资质造假问题。部分监理公司使用伪造证件承接项目,这些公司通常在居民区租用办公室挂牌营业。国家住建部明确规定监理单位必须持有合法资质证书,但实际操作中监管存在漏洞。

施工方选择监理单位时容易陷入低价陷阱。部分建设单位为节省成本选择报价较低的皮包公司,这种做法直接导致监理工作形同虚设。河北某高速公路项目曾查出监理团队全员使用假资格证书,最终导致桥梁施工出现重大误差。

资质审查需要多维度验证。建设单位应通过住建部门官网核对资质证书编号,同时查验监理单位的过往项目记录。现场考察办公场地和专业人员配置同样重要,这些措施能有效识别空壳公司。

二、合同条款模糊引发责任纠纷

监理范围界定不清是常见问题。合同条款中经常出现"质量监督"等笼统表述,未明确具体工作内容。杭州某住宅项目因合同未包含材料验收条款,出现以次充好问题时监理单位拒绝担责。

付款方式与处罚标准缺失带来风险。部分合同未约定监理失职的赔偿标准,出现问题时难以追责。山东某市政工程因合同未规定进度延误处罚条款,导致工期拖延半年无法索赔。

合同条款应实现精细化约定。建议明确划分质量管控、安全检查、进度监督等具体职责。资金支付需与工作成果挂钩,同时设立阶梯式违约金条款。重要条款可参照住建部发布的监理合同示范文本。

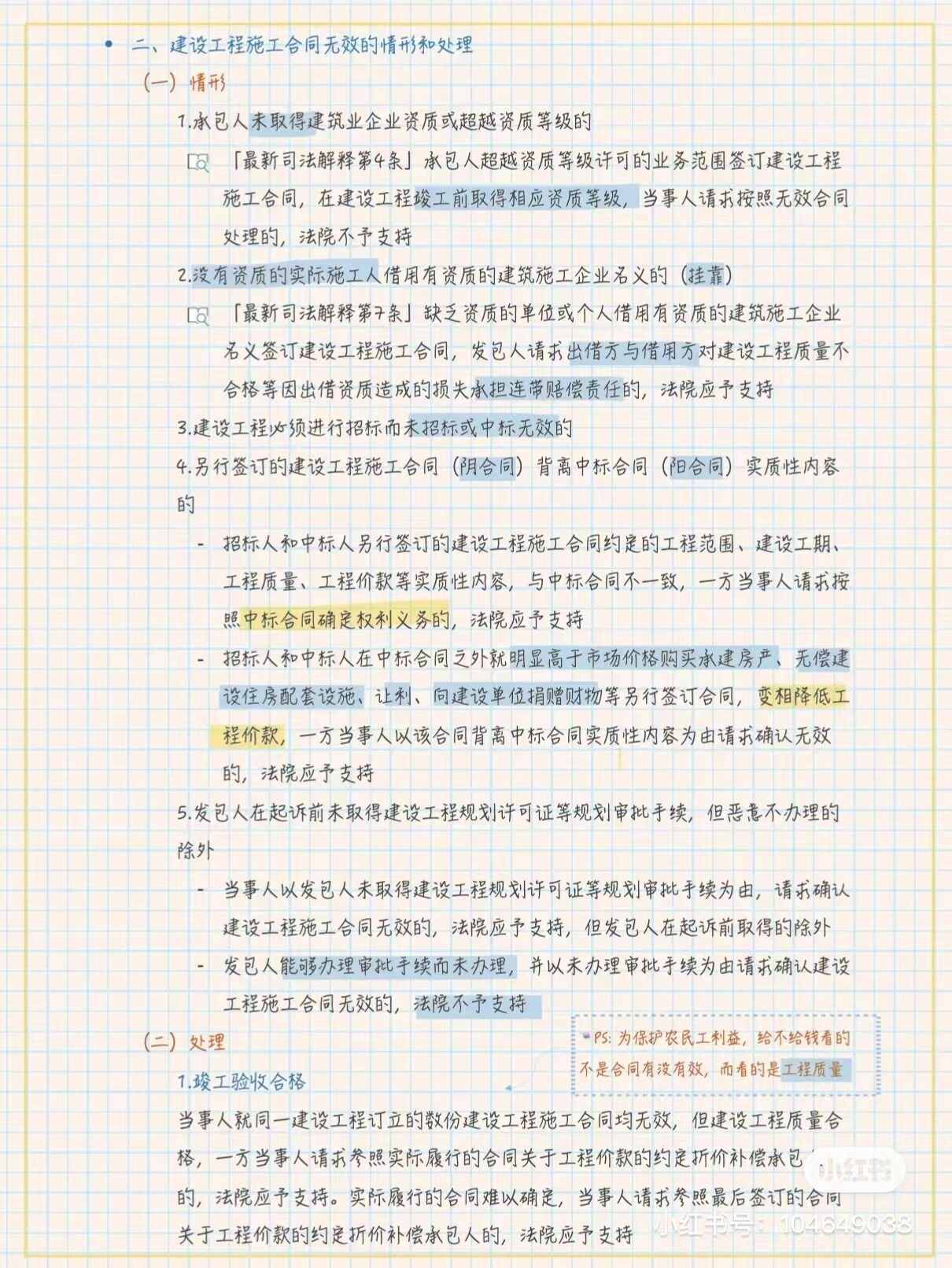

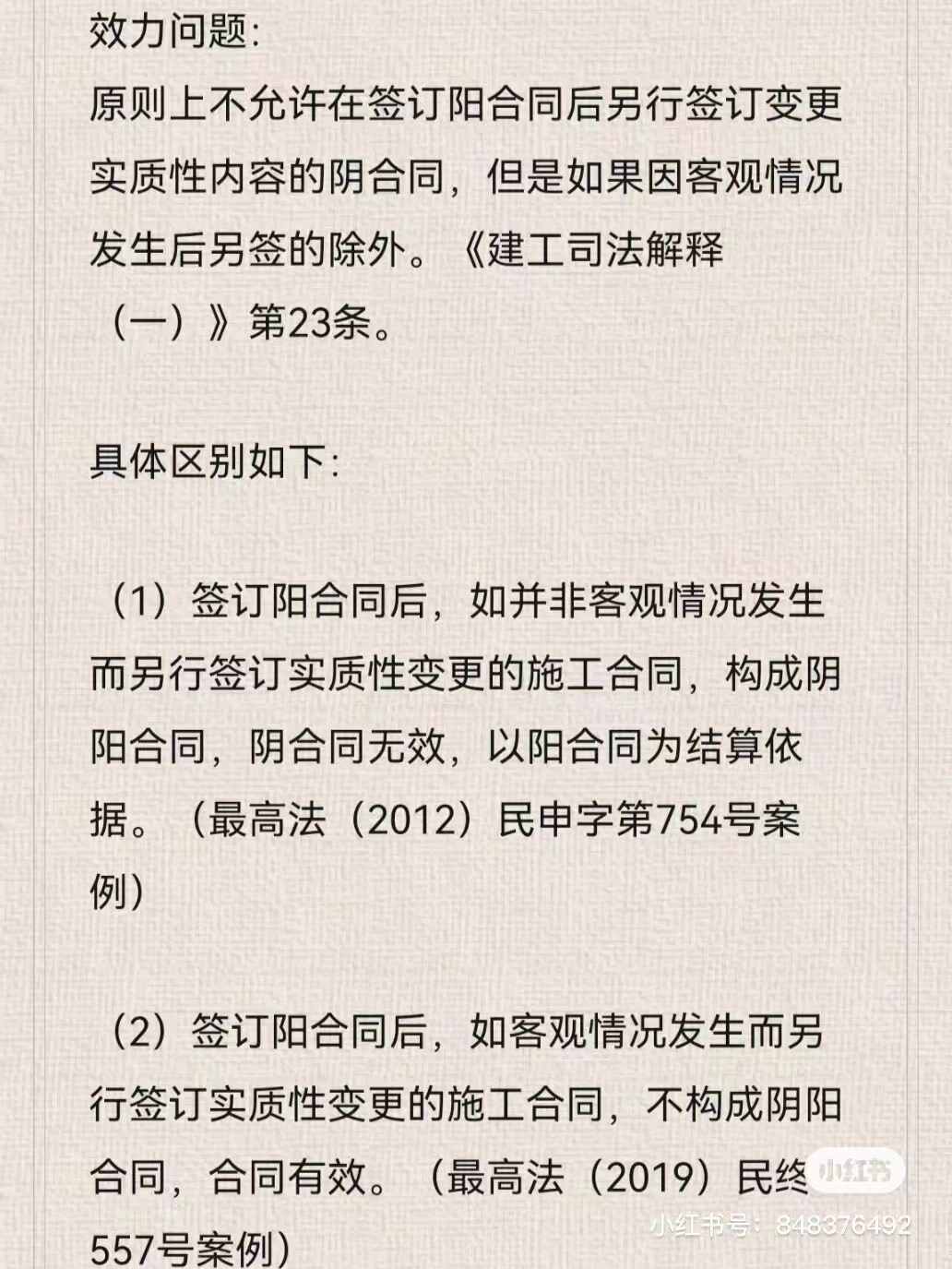

三、签约程序违规埋下法律隐患

未经招标直接签约的情况屡见不鲜。部分建设单位通过私人关系指定监理单位,跳过法定招标程序。这种签约方式违反《招标投标法》,可能导致合同无效。

阴阳合同现象值得警惕。为应付监管备案正规合同,实际执行私下约定的简化版合同。成都某商业综合体项目因此被查处,监理单位被吊销资质证书。

规范签约流程包含三个要点。首先严格执行公开招标程序,其次合同备案后不得擅自修改,最后重要条款变更需经四方会议确认。监理单位项目负责人必须参与合同签署全过程。

四、监管缺失导致工程质量失控

现场监督流于形式问题突出。部分监理人员仅进行资料签批,未开展实质性检查。郑州某地下工程坍塌事故调查显示,监理日志存在大量事后补签情况。

材料验收环节存在漏洞。钢筋、水泥等主材未按规定进行二次检测,防水涂料等辅材经常漏检。监理单位对送检样品监管不严,给施工方替换材料提供可乘之机。

建立全过程监督体系至关重要。建议实行监理人员工地打卡制度,关键工序实施旁站监督,重要材料进行封样留存。推广使用智能监理系统,实时上传施工影像资料。

五、完善合同管理的实践对策

建立资质审查双重复核机制。建设单位需组建由工程、法务、审计部门组成的审查小组,除验证书面材料外,还要实地考察监理单位承接过的类似项目。

推行合同标准化管理。使用主管部门制定的标准合同文本,补充项目专用条款附件。聘请专业律师审核违约责任条款,确保条款具备可执行性。

实施动态履约评估制度。按月考核监理人员出勤率和问题发现率,设置合同中止条款。建立监理服务质量与费用支付挂钩机制,对失职行为进行阶梯式处罚。

某省会城市地铁项目采用上述措施后成效显著。通过严格资质审查淘汰3家不合格单位,合同条款细化至132项具体内容,实施影像留痕管理后质量问题减少75%。该项目最终较预定工期提前45天竣工,质量验收全部达标。实践证明,规范监理合同管理能有效提升工程品质,降低法律风险,保障各方合法权益。建设单位应当建立长效机制,将合同管理纳入工程项目全过程管控体系。